CAPSULES HISTORIQUES

|

Étienne Exupert de Rougemont

Nous

voyons souvent dans des écrits ou dans certains sites web, que

la montagne de Rougemont doit son nom à ce personnage. Vous

connaissez mon opinion à ce sujet, que j’ai maintes fois

exprimée dans des articles de la revue Par

Monts et Rivière.

Selon moi, ce qui est plus crédible, c’est le fait de

la désignation du lieu (la montagne) que les notaires et curés

faisait de l’endroit où vivaient les habitants au début

du 19e

siècle : au lieu dit :

Montagne rouge, Mont rouge, Montroches Rouge Mont, etc.

Avec le temps c’est devenu : Rougemont.

D’autant plus

que de Rougemont ne fut présent en Nouvelle-France que trois

ans et de plus, comme on le verra dans cet article, on ne trouve

presque rien concernant son activité dans notre territoire. La

volonté d’honorer ce français viendrait-il du

fait qu’à travers l’histoire véhiculée

par certains historiens canadiens français du xxième

siècle, il

fallait absolument donner le nom d’un personnage de la

Nouvelle-France à certains endroits sur notre territoire? Même

la Commission de

toponymie du Québec, émet

des doutes au sujet de cette désignation. | ||||||

Voulant en finir avec les Iroquois, qui surtout depuis 1660 devenaient de plus en plus hardis à s’en prendre aux colons et mettaient ainsi en péril l’avenir même de la Nouvelle-France, le roi de France Louis XIV, va enfin envoyer en 1665, le régiment de Carignan-Salières pour combattre ceux-ci. Ce régiment était composé de 20 compagnies d’environ 50 soldats. Etienne Exupert de Rougemont était le capitaine de la compagnie qui portait son nom.

On ne connait pas l’endroit ou est né le capitaine de Rougemont, probablement à Alan (Comminges). Il s’est marié le 9 octobre 1663 (Pellerin) à Marie de Rermée ou de Hermée. Ils auront deux fils; Joseph Sieur des Morandières et Germain Sieur de la Grande Île. Il est décédé le 14 juin 1689, à St-Père en Retz (France) . Il avait été promu Major général du Duché de Retz. On peut donc comprendre pourquoi de Rougemont n’est pas demeuré en Nouvelle-France. Son épouse et ses enfants étaient en France. La compagnie du capitaine de Rougemont va quitter La Rochelle le 24 mai 1665 à bord du navire le Saint-Sébastien, commandé par le capitaine Dupas de Jeu. On y retrouvait le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France De Courcelles et l’intendant Jean-Talon. Le navire va jeter l’ancre à Québec le 12 septembre 1665. La traversée fut de 111 jours! Ce ne fut certainement pas un voyage facile. Près de 4 mois sur ce navire à vivre la promiscuité, les maladies et la nourriture de plus en plus infecte, au fur et à mesure que le temps passe etc.

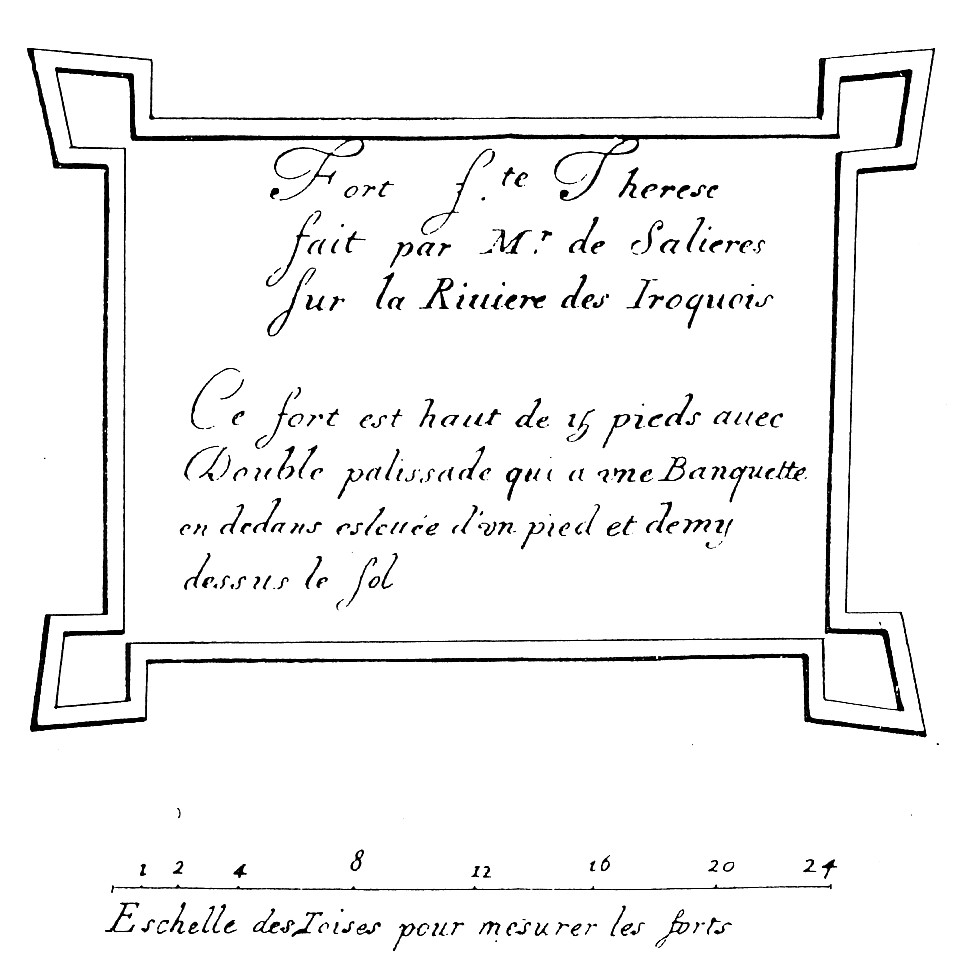

Le premier octobre, il va quitter Québec avec sa compagnie, pour se diriger vers la rivière Richelieu. Selon les mémoires du marquis de Salières commandant en chef du régiment, le gouverneur De Courcelles va arriver le 21 octobre au fort de Sainte-Thérèse situé en direction du lac Champlain à trois lieues du fort Saint-Louis (Chambly). Le gouverneur De Courcelles est accompagné par les capitaines Dubois capitaine de la compagnie La Colonelle, Duprat et de Rougemont ainsi que de leurs soldats. Ils relèveront les compagnies commandées par le colonel de Salières. À partir du 26 octobre, c’est le capitaine Duprat qui commandera le fort. Selon Langlois, de Rougemont va demeurer avec sa compagnie dans ce fort durant l’hiver 1665-1666 puis en cantonnement dans les forts du Richelieu, jusqu’à son retour en France en 1668. A-t-il participé aux campagnes contre les iroquois? Rien jusqu’à maintenant permet d’affirmer ce fait.

Plan du premier fort de Sainte-Thérèse (Relations des Jésuites 1665)

Étienne Exubert de Rougemont ne fera pas beaucoup parler de lui durant ces trois années passées en Nouvelle-France, si ce n’est sa participation à Québec, le 4 août 1668, comme témoin au contrat de mariage de Louis Foucher et d’Hélène Damours devant le notaire Leconte. Le dimanche 14 octobre 1668, il quittera la rade de Québec pour ne plus revenir en Nouvelle-France. Il va poursuivre sa carrière militaire en France.

Gilles Bachand © Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux |

||||||

© 2021 Tous droits réservés. Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux.